盾つく虫も好き好き

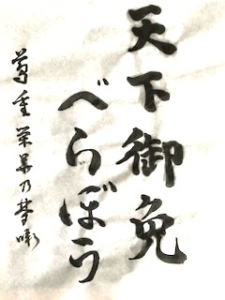

2025年 10月18日 地方創生とべらぼう

べらぼうという大河ドラマと現代日本の世相は驚くほど似通っていて巷では、このドラマは現代風刺のドラマではないかという噂まで広がっている。というのも現在新米が流通しているにも拘らずコメの値段が一向に下がらない現実とドラマでの話だが米の値段が下がらず、それに耐えかねた町民がコメ問屋を襲い、このような治安の悪化が老中失脚に繋がるという不思議なシンクロが見られたからだ。しかもそのシンクロはそれだけにとどまらず、この先に顕在化してくる皇室との確執や財政健全化問題などまるで現代風刺とも受け取られかねない一致が次々見られるのだ。

中でも現代に通じる難しさを感じたのは、この当時も農家を廃業し江戸に集まる人たちが多く居たことだ。そのことが寛政の改革を強力に推し進めようとする越中守松平定信の前に立ちはだかる。これも偶然の一致なのか、田舎での百姓暮らしを棄て着の身着のまま江戸に集まる人たちによって、当時の江戸もいきなり治安が乱れだし、これによる不満があちこちで上がるようになってしまった。そのため松平定信の行った改革は人足寄せ場を作り離職者を集め仕事を斡旋することや、さらに農地を棄てて江戸に来た者には農地を取り戻す権利や復興への資金提供まで整えたという。ところがそこまでの政策をおこなっても、この時も地方に戻り再び百姓に戻ろうとするものは、ほとんど居なかったという。

では何故そうまでしても彼らは江戸から離れようとしなかったのかといえば、江戸でのその日暮らしより田舎の百姓暮らしがより絶望的だったからに違いない。それではこのまま、地方から働き手がいなくなり農業が廃れてしまえば次に起こることは何か、それは米の収量が減り年貢が取れない事につながる。そうなればいずれ、地方どころか幕府の存続まで危うくなることは目に見えている。だとすれば地方創生は幕府にとっても放って置けない一大事と考えるのが政を担うものの責任だろう。

ここで、ドラマから離れ現実に目を向ければ現代日本において地方の産業をどのように捉えるかが地方創生にとっての鍵であることが、今も昔も変わらない課題となっていることが判る。因みにこの時代における地方の創意工夫が今でも見られる地方の名産品になっている。また、私の暮らす北海道を例に取れば豊かな大地から受ける農産物の恩恵は計り知れないのである。このことは農家の努力もさることながら、大地そのものポテンシャルが農産物のおいしさに直結しているからだ。つまり、この豊かな大地を守り育てていくことが北海道ブランドを守ることに繋がっていくはずだ。そう思えば昨今の日和見的エネルギー開発による自然破壊はまさに天の恵みに唾を吐きかける行為と同じように感じる。このような欺瞞に満ちた行為を推し進める政治は日本の国力をさらに衰退させ未来を危うくしかねないのである。

何を言いたいのかといえば、日本の繫栄を考えれば地方創生は必須であり、そのための予算や公共投資は日本全体の復興を目指す上でも外すことが出来ない。そのことを考えれば財政健全化の前に地方創世の道筋を整えることが日本衰退の歯止めとなる。