独立自尊 奥の細道

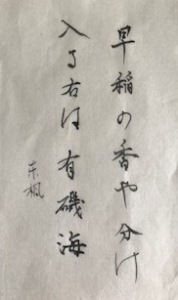

早稲の香や分け入る右は有磯海

いったいこの句に寄せる芭蕉の思いとは何だったのか、この句は終始情景描写に徹している。ところが芭蕉がその情景に対し何を感じていたのか、正直考え込んでしまう。きっと芭蕉はその考え込むことを読者に期待しているのだと思うが、その思いが正しく通じるかどうかは運任せで芭蕉はそれも良しとしたのではないだろうか、早速その心意気に感じて私の勝手な解釈を綴りたいと思う。

それでは、この句はどのような情景を我々に伝えているのか、奥の細道にある芭蕉の文章から辿ってみたいと思う。まず奥の細道には幾多の川を渡って「那古の浦」に出たと書いていあるのだが、文章の流れから解釈すると芭蕉の示す「那古の浦」は黒部川、滑り川、東岩瀬の大川あたりではないかと思うが、芭蕉はそこで出会った人に、万葉歌人大伴家持などが歌に詠んだ、「担籠の藤波(たんごのふじなみ)」について尋ねたところ、そこからは35キロほど先にあってその場所には人が寝泊まりするところはないと言われたそうだ。

では担籠の藤波のある有磯海と言われるあたり、つまり現在の氷見市あたりから逆算してみると、だいたい滑川あたりになるのではないかと思う。ところで芭蕉は、このつれない箴言から、有磯海に赴くことをあっさりあきらめてしまった。

確かに理にかなった箴言ではあるが、芭蕉にとってはこの旅が人生最後の旅になる筈だずだ、この時をあきらめてしまっては二度と有磯海を目にするチャンスは訪れないだろう。にもかかわらず芭蕉は躊躇なく有磯海は諦めている。時間的にその日の行程が厳しいようであれば、宿をやりくりして出直す選択もあったであろう。以前笠島の史跡を訪ねた時は、結果的に諦めることには成ったが、かなりの回数チャレンジを試みられたようだったが今回はあまり執着がないように感じる。

結局、芭蕉一行はその日の夕方、午後4時近くには高岡の宿に到着しているのだが、実は宿に入る前に岩瀬野というところを見物している。ここも大伴家持が狩場としていて歌を詠んでいる万葉集に関わりのある史跡なのだ。

ここで大伴家持が詠んだ詩が「岩瀬野秋萩しのぎ馬並めて初鳥狩りだにせづや別れむ」という歌だ。とはいえ史跡にしては、この岩瀬野というところは、いまだにはっきりとした場所の特定が出来ていないそうだ。

芭蕉が寄り道したその狩場あとは、昔し国府が置かれた伏木のあたりではないかと言われている。さてここにいきなり登場した伏木という地名についてだが、私はこの地にこそ、この句に込められた芭蕉の密かな思いがあるのではないかと思っている。このことについては後ほどゆっくり触れようと思う。

さて芭蕉は後ろ髪惹かれる思いで、先を急ぐことになるのだが、翌日高岡の宿を立った芭蕉一行は、からくり峠を越えて、午後2時ごろ金沢に到着する。そこで門弟であった竹雀と再会するのだが、実はこの時、芭蕉はとても悲しい知らせを耳にすることになるのだが、そのことについては次回で触れたいと思う。それはさておき、私はこの竹雀との再開の予定があって、芭蕉に旅を急がせたのではないかと思っている。

話は戻るが、芭蕉が富山湾にある那古の浦に到着した時、芭蕉は猛暑で体調を崩していたと曾良の日記にある。その為、体調を気遣って有磯海への寄り道を避けたのだという解釈が通説のようだ。ところがその日芭蕉は宿に向かう前に岩瀬野を見学している。場所は宿までの途中の地ではあるが、体調不良ならば一刻も早く宿に向かっている筈ではないだろうか。

それではここで、先ほどの伏木と言う地名について触れたいと思う、実はこの伏木には「如意の渡し」と言う義経にまつわる逸話がある。「義経記」によると義経一行が京都から平泉へ逃亡の途中、小矢部川を渡ろうと渡し舟に乗ろうとした時に素性を怪しまれ、その疑いを晴らすために弁慶が、義経をきつく打ち据えたという、勧進帳そっくりな逸話だ。

私は芭蕉がこのことを読者に臭わせたいがために「早稲の香や分け入る右は有磯海」という句を奥の細道に載せたのではないかと思っている。

それではこの句をじっくり読んでみよう。まず最初に早稲が香るとはどのような情景だろうか。稲が田んぼで実っているままでは、稲の臭いはほとんどしてこない。つまり、早稲の香がするということは、刈り取りが済んで稲が干されている状態のことを表現しているのではないだろうか。この句は視覚だけではなく嗅覚にも訴えてくるため、さらに立体的なイメージが鑑賞者に伝わってくるのだ。

因みに早稲の刈り取りは現代の暦で9月の初頭に行われ、これからいよいよ秋も深まって来る、そんな季節に芭蕉はこの地を訪れているのだ。

そして稲は当然、内陸にある田んぼを暗示し、分け入るという言葉は、一見草をかき分けながら山道を行くイメージにおもわれるが、山道になるのは高岡をかなり先へ進むことになり、そこから有磯海に触れるのはやはり違和感がある。

私はこの文は内陸に向かう道と有磯海に向かう分岐点に芭蕉が立って、そこから早稲の香るであろう内陸へ分け入ったことを詠んでいるのではないかと推察している。云うまでも無く内陸へ向かうということは、高岡を超えて金沢に向かう北陸街道を進むことを意味している。その反対に分岐点の右に向かえば海岸沿いを行くことになり、万葉歌人らが歌に残した「担籠の浦」と呼ばれる有磯海に向かうことになるのだ。

このことから芭蕉がこの句に込めた思いは、二つの道の分岐点における芭蕉の有磯海に対する心残りともとれるのだが、実のところこの句を読んでも、この句を詠んだ立ち位置がハッキリしない。何となくモヤモヤ感を感じてしまうのだ。このことこそ芭蕉がこの句に仕掛けた罠とは言えないだろうか。田んぼの景色か、有磯海かその分岐点にあるのが「如意の渡し」の伝わる伏木という地だ。