新 思考ラボ

2025年 5月6日 人生落語聞いときゃ何とかなる?

人生はまじめに生きようと思ってもそう簡単にはいかない。ましてや戦争ともなれば自分の都合ばかりではどうしようもないこともある。或いはつい出来心で誘惑に負けてしまい、罪を背負わなければならない人もいる。そんな人生の捉え方も世界の常識と落語の世界ではだいぶ違っている。例えば世界的に有名なヴィクトル・ユーゴーのレミゼラブルやドストエフスキーの罪と罰など、罪を背負った人間は過酷な人生を送る、そしてこれが世界の常識なのだろう。

ところが先日放送された落語研究会の演目「江戸の夢」はこの常識を遥かに超えていた。おおよその話は或る日、庄屋武兵衛のもとに武兵衛の使用人を荷車に載せ若い男が訪ねてくる。旅の途中足を痛めた使用人をこの若者が、わざわざ店まで運んできてくれたらしい。使用人は自分の足が治るまで、その男に店の仕事を手伝わせてほしいと頼んだところ、この若者も行く当てのない旅だったらしく申し出を受けた。そのまま使用人は自分の仕事を一生懸命教え、若者も期待以上の働きでこれに答えた。そうこうしている内に若者はこの店で6年を過ごし、店の仕事をすっかり覚えてしまった。その間庄屋の一人娘にこの若者は見初められ、めでたく結婚と言う事に成ったのだが、ここまで庄屋の武兵衛は若者の素性を全く知らない。この若者といえばまじめで気が利きき、酒も飲まずに朝から晩まで働いている。変わったところといえば、なぜか特別な種で育てたお茶の葉を暇を見つけては懸命に育てているくらいのことだ。この縁談を聞いた当初、さすがに武兵衛の妻はこれを拒むのだが、武兵衛は6年間の働きぶりだけをみてこの結婚を許してしまった。そして祝言を挙げてまもなくのこと、商いも滞りのないことを見定めて武兵衛は、この辺で孫の顔が見たいとの思いから、店を離れて江戸見物を思いつく。ここでようやく若者の素性が分かる時が来た。武兵衛はこの婿から浅草にある奈良屋にて主の宗味に自分が創った茶を鑑定して欲しいという。そこで武兵衛が奈良屋を尋ねると、自分の婿はこの大店の跡取りで6年前酒がもとで人を殺めてしまったことを知る。ところが武兵衛はそのことを知りながら、何事も無かったかのようにその店を立ち去る。といういわばハッピーエンドなのである。罪を憎んで人を憎まずという譬えなのか、日本人の恐ろしいところはこの噺を噺に留めず実践しようとするところにある。他国からは原子爆弾まで落とされ何故アメリカと仲良くできるのかといえば、このように態度を改めた人には遺恨を残さないという思いが日本人には強いのだろう。

そうかといって、人のプライドを踏みにじっておきながら何ら顧みな者に対しては泣き寝入りしないことも忠臣蔵で表現されるように日本では美徳とされている。

ところで、今回この演目を演じたのは入船亭扇辰氏で改めて氏による仕草の表現には驚かされた、落語でお酒を上手そうに飲むところは落語の醍醐味でもあるが、お茶を上手そうに飲むという表現は落語の筋には中々無い。例えば長屋の花見に出て来るお茶はお酒のつもりで飲まれるので、お茶に対してとてもつれない表現をする。この噺でこれはお酒ではなく「おちゃけだ」といえば笑うところになる。そんなお茶の表現を入船亭扇辰氏は実に丁寧に表現する。茶器を温めお茶を注ぐタイミングなど、心を込めた仕草は茶葉の香りや口に広がる旨味の深さまで伝えてくれる。恐らくこの話の深さをお茶の味わいの深さに重ねて表現しているのだろう。

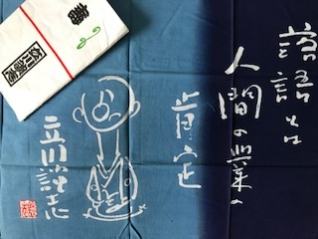

さて番組ではこの後、桂宮治氏 道灌、三遊亭わん丈氏「星野屋」、三遊亭小遊三氏 「汲みたて」と続く。いづれもおなじみに思っていたが、三遊亭わん丈氏といえば眼鏡をかけた長い顔を思い出していた。ところが現れたのはロックスターのようなシュッとしたビジュアルの方だった。まだ二つ目と言う事なので落語会期待の星なのだろう。先に上がった桂宮治氏と三遊亭小遊三氏に挟まれて、サンドイッチからはみ出すチーズのごとくに見える。やはり落語家といえば小遊三師匠は初めから絵になる体系をしている。たいがい噺家を絵にするときは無理やり頭を大きく誇張するものだが、その点、師匠は座布団に座るだけでぴたりと絵に納まる噺家だけに落ち付いている。