独立自尊 奥の細道

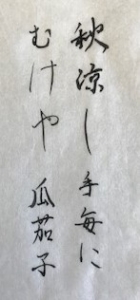

秋涼し手毎にむけや瓜茄子

この句も金沢で詠まれた句だが、前回の塚も動けの句に比べると感情のギャップに驚く。

また、私にとってこの句は、かなり手ごわい相手だった。ところでこの句は門弟である斎藤一泉の庵に招かれた際に披露されたと思われる。

当然そこでは俳諧が行われたのだがその内容までは調べることが出来なかった。ある解釈によると庵で野菜をごちそうになり、芭蕉がその野菜の皮をむくことを弟子たちに促したとされるが、私にはあまりしっくりこなかった。特に皮をむいたのがナスなのかウリなのか私はそこから躓いてしまったのだ。

というのも野菜の皮をむくというのは、おそらく料理の下ごしらえを意味するだろうと考えたからだ。もう一つは瓜と茄子ではどの皮をむいたのか、念のために瓜茄子という野菜の存在も確認したが存在しなかった。両方の野菜の皮を剥くこともあり得るが、調理法を考えるとその選択は難しく、どちらか一方で考えたほうが現実的に思えたのだ。ということで、どちらかの野菜を瓜茄子と呼ぶ2つの可能性を考えた。

最初は茄子のように見える瓜を瓜茄子と呼んだ場合、瓜は比較的に皮が固く浅漬けにする場合は一度皮をむいてから塩につける。ただし、浅漬けと言っても半日以上かかるので、皮をむいた野菜を芭蕉が口にすることは難しい。

では反対に瓜のような茄子であればどうだろう、茄子の料理で有名なのはやはり焼きナスだ、茄子の皮は比較的薄くて柔らかいので、丸ごと黒く焼いてしまった方が作業がはかどる、なによりあの焦げた香りが良いのだ、結局芭蕉はどんな料理のために野菜の皮を手毎に向かせたのか、検索をあきらめかけたところで翡翠茄子という料理がヒットした。それは茄子の皮を綺麗に剥いて、ゆで上げると翡翠のように薄い緑色になる、これに冷やした、だし汁をかけて頂く料理だが、これだと皮をむいたら、2,3分茹でるだけなので、短時間で料理が済むのだ。これでこの句もすっきり味わうことが出来ると思ったのだが、そもそも芭蕉はこの句でいったい何を表現したかったのか、肝心なところが分かっていない、そしてまたしばらく考え込むことになってしまった。

ところでこの句を、よく見ると歌枕に秋涼しとなっている、汐越で詠まれた句では、最後の涼しの言葉に泣かされた。案の定今回もかなり苦しい解釈になってしまった。

何が苦しいのかと言えば以前この涼しという言葉は、藤原氏、義経に対する回向ではないかと解釈していたために、今回は誰への回向なのかということなのだが、私はこの後に紹介することになる斎藤実盛のことではないかと思っている。

最初にも述べたがこの句が披露されたのは斎藤一泉の庵だ、そこで斎藤実盛と斎藤一泉の関係について、何らかの繋がりがあるのではないかと思い調べてみたが、確認することは出来なかった。ただし当時は苗字を名乗ることも簡単に許されない時代であったことを思えば、何らかの繋がりを考えてもそれほど外れたことではないように思う。

さて、私がこの句をどのように解釈したかと言えば、芭蕉が斎藤一泉を讃えた歌ではないかと思っている。そのことは瓜茄子という言葉に表現されているのではないだろうか、

じつは、瓜と茄子を使った格言に「瓜のつるに茄子はならぬ」ということわざがある。似た言葉にトンビが鷹を生む、或いは蛙の子は蛙など、血の繋がりについて示す言葉なのだが、一泉にしてみれば俳聖と言われる芭蕉からこんな句を詠まれたら、天にも昇る気持ちだったのではないだろう。

これまでの奥の細道の展開からすればこの句の挿入は唐突で違和感を感じるかもしれない。ところが芭蕉はこの句を入れ込むことによって、読者に次の劇的な展開を匂わせているのかもしれない。