独立自尊 奥の細道

種の浜

駿河半島の先に奇麗な砂浜がある。地図を見ると駿河市からは船で大体15キロ先のところだ。ここもまた西行にまつわる場所のようで西行の詠んだ歌が残されている。

「潮染むるますほの小貝拾うとて色の浜とは言うにあやらむ」という和歌だが歌に詠まれるほど海辺に打ち寄せられる小さな貝殻によって磯部が染まっているように見えたそうだ。芭蕉はこの色の浜を種の浜と言い直している。

さて芭蕉がわざわざ船を仕立ててそこを訪れたということは、歩いて訪れるにはかなり険しいところだったのかもしれない。この地は海岸の美しさもさることながら小さな貝殻がその海岸をおおっていて日常を離れた異質な景観になっているようだ。

ちなみにこの地で詠んだ句から、芭蕉は2句奥の細道に取り上げられている。

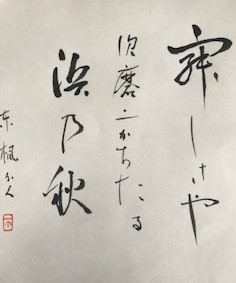

そのうち1句が「寂しさや 須磨にかちたる 浜の秋」という句だ、このブログの読者の方は芭蕉が何をそんなに寂しがっているのかは、すでにお気づきだと思う、その流れから読むと、寂しさやの次に須磨に勝ちたるという言葉が続いたとしてもあまり違和感はないのではないかと思う。

蛇足になるかもしれないが、須磨といえば光源氏が自主的に蟄居した神戸の須磨である。なぜ光源氏が蟄居しなければならなかったのかという理由については、光源氏が謀反の疑いを掛けられたという説や朱雀帝の妃、朧月夜との関係かいずれにしろ光源氏は、官位をはく奪され自主的に神戸で隠遁生活を送っている、このことが源氏物語の須磨の巻きで語られている。芭蕉がわざわざ須磨という言葉を句の中に入れたのは、この物語を匂わせたいがための演出と思える。

では、芭蕉はこの物語のどの部分を匂わせたかったのかといえば、私はその解釈のヒントが「笈の小文」の中にあると考えている。というのもこの作品の中に須磨の言葉を使った作品が2句あるからだ。

それが「月はあれど留守のようなり須磨の月、月見ても物足らずばや須磨の夏」という句なのだ。当然芭蕉は源氏物語を解釈したうえでこの句を詠んだと思われるが、この句にあるのは月に対する期待と、期待とは裏腹の所在なさではないだろうか、私がこの句から受ける印象は朧月夜と光源氏の思いを想像しても、この時の芭蕉はそれ程共感できなかったという、ちょっと突き放した印象なのである。

ところが奥の細道になるとこの思いは一変してしまう、私の寂しさに比べれば光源氏の思いなど、いかばかりの物だろうか、朧月夜への思いに光源氏の涙があふれて枕が浮いてしまうほどの悲しみも、芭蕉の抱く悲しみは及ばないといっているようなのだ。どんだけーの世界である。

さて次に芭蕉が詠んだ句は「波の間や 小貝にまじる 萩の塵」という句だ。ここぞという時に嬉しいくらい萩という名詞が飛び出してくる。偶然と言われるかもしれないが、この確認のために私は昨年中に萩の散る時期について取材していた。

まず、こちらの写真は昨年の10月2日に撮った写真だ。私は生まれて初めて満開の萩の花を目にすることが出来た。というより花を見かけていても全く眼中になかったというのが正しい。

そしてこちらが、11月6日萩の花が散って道路の溝に塵のように落ちている様子だ。花の命は短いというが花が散って落ちるまで、大体1か月ほどかかっている。

ところが問題はその時期にある。芭蕉がこの句を詠んだのは、奥の細道によると陰歴の8月16日で現在の太陽暦にすると9月の10日にあたる。私はこの取材を北海道で行っているので、草木が枯れるのは季節的に北海道が先駆けになるはずで、そこから考えると奥の細道の季節感は現実と比べると全くあっていないように感じる。

このことについて気候変動の影響ということも考えられるが、先の柳の枯れ葉のところでも触れているが、柳の葉が萩の花より早く枯れることはやはり考えにくい。

繰り返しになるが、奥の細道は現実と創作の世界が入り混じる物語の世界だ。だからこそ文章の奥に芭蕉が後世に伝えたかった本当のメッセージがあるのではないか、ということが私が奥の細道を通じて感じてきたことだ。

では芭蕉がこの句に込めた切なる思いとは何だったのか、先に述べた通り萩の塵は芭蕉の創作だったに違いない、つまり芭蕉はどうしても萩という言葉をこの句の中に表現したいと考えたのではないだろうか。それでは一体この塵という表現にはどんな思いが込められているのだろうか、それはいまや風前の灯火となりそうな萩との思い出ではないだろうか。

その思い出の儚い様子を強調しているのが、ますほの小貝と言われる、すでに身を失って磯に転がる貝殻のことで、寂寥感にさいなまれる芭蕉にとって、磯部に打ち上げられた累々たる貝殻の姿は、西行法師の受けたエキセントリックな風景の印象とは違い、萩と別れ無残な躯同然となった己の姿を重ねていたのかもしれない。

独立自尊奥の細道もいよいよ次回で最終回を迎える、ではでは・・・