独立自尊 奥の細道

ああ倶利伽羅峠(くりから峠)

今回は直接奥の細道には関わらない記事だ、とはいっても松尾芭蕉を知るためには重要なことかもしれないと思い記事にしている。

さて今日の主人公は木曽義仲(源義仲)だ。名前にもあるとおり頼朝、義経とは兄弟ともいえる関係なのだが、皮肉にも義仲は頼朝の命により義経によって成敗されてしまう。

そんな、木曽義仲を後の世の人は、武士の中の武士と称賛している。近年では芥川龍之介がその思いを熱く語っているそうだ。

ところで、奥の細道の筆者松尾芭蕉にとっては、称賛どころではすまなかった。なんと自分を木曽義仲の墓の隣に埋葬するよう遺言してあったのだ、そのため菩提は遺言通り京都の義仲寺にある。

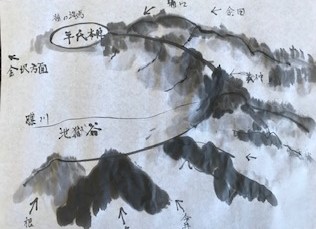

さて、その木曽義仲が大活躍した合戦が今回ご紹介する倶利伽羅峠の戦いだ。この戦も治承・寿永の乱つまり源平合戦の一部にあたる。時代は1183年5月11日、以仁王の命を受けた源義仲軍は、平家軍率いる平維盛(たいらのただもり)と能登国と加賀国の国境にある俱利伽羅峠で戦になった。「俱利伽羅峠の戦い」

結果は木曽義仲の勝利に終わるが、倍以上の戦力差にもかかわらず、平氏に圧勝したことが木曽義仲の武勇を飾る。さてこの勝利を源氏にもたらした義仲の戦術について面白い話が伝わっている。それが「火牛の計」と呼ばれるものだ。峠には牛の角に松明を括りつけたモニュメントが飾ってあるそうだ。このことは源平盛衰記からの引用らしいのだが、解説では言い伝えとされているので、史実とはされていないのかもしれない。確かに牛がおとなしく自分の角に松明を括りつけられているもの不思議だし、4,500頭にもなる牛が松明をつけたまま敵陣にまっすぐ突撃させることも難しいのではないだろうか。

この戦いの平家の布陣は砺波山の稜線に沿って6人の武将が陣を引いている。そして平維盛率いる本体は峠の途中にある猿の馬場というところにあった。また双方の戦力については、平家10万源氏5万、或いは「玉葉」という記録には平家4万、源氏5千となっている。いずれも大きな戦力差のある戦いだったようだ。

話を「火牛の計」に戻すと山の頂上にほぼギュウギュウに侍が待ち構えている処へ、500頭もの牛が頭に松明をつけたまま一斉に襲い掛かる作戦だ。ところがこの作戦の成否は一斉に牛が敵陣に飛び込むことに掛かっている。それが出来ずに一頭づつ飛び込んだのでは食料を届けるようなもので、むしろ敵に塩を送るのと同じである。それにもまして更に難しいのは山の頂上のどこで牛を待機させ、どこで松明に火をつけるのかということになる。そのように考えると、やはりこの作戦の実行は不可能と思えるのだ。では牛には全く出番がなかったのかといえば、私は牛の使い方を少し変えることによって、牛はかなり重要な役割をはたしたのではないかと思っている。

私は、この戦いが夜襲であったことに大きな意味が有ったのではないかと想像している。つまり暗闇では敵の動きはよく分からないことを利用すれば戦力差は埋められるのではないかと思うからだ、私はこのことを積極的に利用して義仲は勝利を勝ち取ったのではないかと思っている。

では私の想像はこうだ。まず平氏は4万の内半分の兵を平維盛率いる本陣に残し、東の方から稜線に沿って6人の武将に布陣させている。一方義仲もその布陣に合わせるように兵を分散させているのだが、この時、義仲は少ない兵力をさらに分散させることでリスクを高めたと言っていい。

さて記録によると戦の進行はは意外なことに、鏑矢(かぶらや)の打ち合いから始まっている。お互いに一人撃っては一人撃ち返し、二人打てば二人打ち返す、なんとものんびりした戦いのようで、とうとうお互い剣を交えることなくその日は暮れようとしていた。私は義仲がこの時を待っていたのだと考えている。

さて、この戦いについて様々な記録によると、夜襲に驚いた平家は崖に追いつめられて次々崖から落ちて谷底に折り重なるように亡くなったと言われている。伝承によると、頭に松明をかざした牛に飛び掛かられて、平氏は我を忘れて逃げまどい崖から牛に次々蹴散らされてしまったそうだ。ありそうな話ではあるが、地獄谷で亡くなった侍は1万4千とも言われている、それほどの数の侍が崖から次々足を踏み外すというのはどうしても考えづらいのだ。

そこで、勝手な私の空想をしてみた。まずは「火牛の計」についてだが、暗闇で松明をつけた牛が動き回っていればそれだけで敵兵が行動しているように見える、このことを利用すれば実際兵がいなくても明かりが見えるだけでそこに敵兵がいると錯覚させることが出来る、牛の歩みで動き回れば人の動きと錯覚させることは可能だろう、松明をつけた牛が動いていれば敵は自分たちが包囲されているように感じるはずだ。それがじわじわ近づいてくれば稜線を守る平氏は恐怖を感じたに違いない。

ところでこの戦の悲惨さは、この地の地名として今も残されている。それが地獄谷という地名で、この戦で兵が崖から転がり落ち、折り重なって死んでいた様子から地獄谷の地名が付いたそうだ。また、膿川(うみかわ)という名も遺体から出た膿が川のように流れていたことから付けられたそうだ。

このように現在の地名からも、この時の戦がどれほど悲惨なものだったか想像できる。それでは、これほどの惨劇は本当に崖から人が転がり落ちて起こったものだろうか、私はその可能性は低いと思っている。では何故その一帯にこれほど悲惨な光景になったのかさらに想像してみた。

まずは義仲が用いた戦術を考えてみたい、初めに義仲はこの戦いに暗闇を積極的に利用していることだ。それが日中の鏑矢の打ち合いからもわかる。これにより弓の届く距離や敵の技量も判るだろうし、反応によってはだいたいの兵の数まで把握することが出来たかもしれない。

さていよいよ日暮れと共に義仲の作戦命令が、近くにいた樋口兼光に届いた。敵の本陣を迂回し地獄谷方面にまっすぐ向かうよう伝えられた。その時の武将たちには白い陣羽織を付けさせた。しかも部隊には敵とは絶対に交戦しないよう伝えてある。樋口兼光は宵闇の迫る山中を白い陣羽織を身に着け粛々と地獄谷を目指して進軍した。ほどなくこの動きを知った平氏の本陣は手勢の半分で別動隊を組織し、直ちに樋口兼光の軍を追撃するように伝えた。ところが、別動隊が樋口の軍を追うと樋口の軍は向かってくるどころか地獄谷に向けてどんどん逃げてゆく。不運なことに平氏はこの動きを稜線を守る味方の軍に伝えることが出来なかった。というのも伝えに行った伝令はことごとく義仲軍に捕まっていたからだ。やっと本陣から伝令が届いたのは同士討ちが始まった後だ。

さて樋口兼光の軍は、地獄谷に進むにつれその数をどんどん減らしていった。部隊から離れた将兵は、身に着けていた白い陣羽織をぬいで身を隠し、追ってきた敵が過ぎて行くと元来た方へ次々引き返していたのだ。とうとう僅かになった兼光の軍が地獄谷の奥まで到達すると、持って来た松明に火を灯し始めた。これは自分たちを追ってきた敵に自分たちの存在をはっきり知らせるためだった。

そして、それを真っ先に見つけたのは稜線に布陣する平氏の軍だった。樋口軍が地獄谷に向かっていることを知らない平氏軍は、日中認めていた敵軍がいきなり自分たちの背後に現れたと思ったのだ。当然一部の軍が崖を降りて敵の所在を確認に来る、そしてそのことは、直ちに本陣に向かって次々伝えられたが、本陣から向かっている別動隊の知らせはまだ伝わっていなかった。

樋口の軍は敵が近づいたことを確認すると一斉に松明の日を消してしまった。この時近づいてきたのは平氏軍の最も東翼を護る部隊だった。ところが樋口兼光の部隊はすでに姿を消していて、発見することは出来なかった。そこへ次々稜線を護る部隊の偵察隊が地獄谷へ集まりだした。残念ながらこの時もこれらの偵察隊にはまだ本陣の別動隊が敵の後を追ってくる知らせは届いていなかったのだ。というのも義仲は兼光に逃走の途中狩猟用の罠を仕掛けるよう命じていた。別動隊は、この罠を避けるため思うように先へ進むことが出来なかったのだ。

そのため平氏の別動隊は、兼光軍が地獄谷の奥に到着してもすぐに追いつくことが出来なかったのだ。このため峠を護る部隊のほうが兼光の部隊をいち早く見つけてしまったのだ。

このため稜線を護る平氏軍に向けて、やっと本陣の伝令が到着する頃には、すでに稜線を守る偵察隊が集結していて樋口兼光の軍を探して地獄谷をあちこち探し回っていたところだった。何も知らない偵察隊はまもなく、そこに本陣から兼光隊を追って来た別動隊と出くわしてしまった。そこで何も知らない稜線を護る偵察隊と状況の分からない本陣の別動隊は戦闘を始めてしまった。このようなことを想定していなかった平氏軍はこの同士討ちによってほぼ壊滅してしまったというストーリーだ。