独立自尊 奥の細道

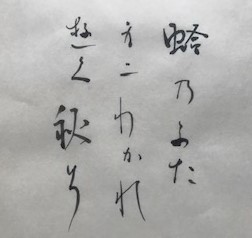

蛤の ふたみに分かれ ゆく秋ぞ (最終回)

さて安易な気持ちで始めてしまった、独立自尊奥の細道だったが今回でようやく最後の句となった。これまで何度も書いてきたがこの文章は、私個人の納得のために書いた文章なので学問としての価値はない。そうは言っても、今回改めて奥の細道に触れてみると、やはり奥の細道は松尾芭蕉という俳聖の集大成に相応しく、ここから日本人の本質に迫る奥深い感性を垣間見ることが出来たと思っている。

それではさっそく、奥の細道最後の句を味わってみたい。さてこの句を詠んで皆さんの印象はどう思われただろうか、最初の印象で私は正直この句が松尾芭蕉の集大成という実感を得ることが出来なかった。私が感じたのはむしろある種の決意のようなものを感じている。それは奥の細道の序文でも感じた旅の決意と同じものを何故か感じるからだ。その思いはゆく秋ぞという切れ字によって表現され、そして奥の細道最初の句で詠われた、住み替わる代ぞの切れ字とも繋がっているように感じている。

とはいえこれほど計算された句にも関わらず、私はこの最後の句に感じる違和感を拭い去ることが出来ない。というのも冒頭いきなり出てくる蛤の季語は春なので、この旅の季節とは合わない。そこで、これからこの句に込められた別の意味を探ろうと思う。

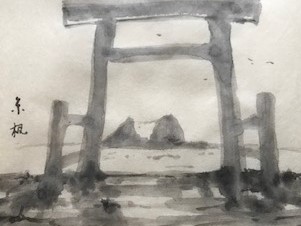

まずはこの句が詠まれた大垣についてだ、地図を見ると大垣は駿河湾から内陸に進んだところにある、ここを通る中山道は琵琶湖を南下しこの先は芭蕉が向かう京都へと繋がっている。また街道のほかにも木曽川、揖斐川、長良川が交差し船旅での要所でもある。ここで芭蕉は、しばらく別れ別れになっていた曾良や他の弟子と再び合流している。ところで一体この地でなぜ蛤が登場するのかはどうしても理解できない、確かに琵琶湖にかなり近づいてはいるが、大垣で蛤は捕れないのだ。何かヒントを探して奥の細道を読むと、ここで出会った一行はなんとそのまま舟に乗って伊勢参りに出かけている。なるほどこれなら蛤が登場するのも無理はないのではないだろうか。確かにお伊勢さんといえば桑名で「そうは桑名の焼き蛤」という言葉がすぐに浮かんでくる。しかもその次に来るふたみの言葉も伊勢の二見が浦浜にかけてあるに違いない。「これで謎は解けた!」と言って終わりたいところだが、肝心のことが見えていない。というのも一体この句で、芭蕉は何を表現したかったのか謎のままである。

こうなるとなんだか振り出しに戻されたような気になってくる。果たして「ふたみに」とは、伊勢の二見が浦浜のことで良いのか。

改めてこれまでのことを整理すると残された謎は2つある。まず初めに芭蕉は何故この句を伊勢で詠んだ句とはしなかったのかである。そしてもう一つはこの句で芭蕉は何を表現したかったのかだ。ここからは私の完全な推測になるが芭蕉は、この句で別れということに注目させたかったのではないだろうか、どういうことかといえば大垣は交通の要所であり関東関西の分かれ目でもある。芭蕉は奥の細道の後京都を目指している、つまり芭蕉はこの地で大切な誰かと、別れ離れになってしまたと解釈することは出来ないだろうか。しばらくして大河ドラマを視ていたら、この地の傍に関ケ原という地名があることを知った。なんとこの地は天下分け目の戦いのあった地で、このことからも、やはりこの句の意図するところは誰かとの別れを印象付けて終わらせたかったのかもしれない。

では一体誰との別れを伝えたかったのか、それがもう一つの問いの答えになる。私はそのことをこの句の枕にある蛤に込められているのだと思っている。最初からここまで付き合っていただいた読者の方はすでにお気づきかもしれないが、私はこの蛤に芭蕉は萩のイメージを重ねていると思っている。

ここで、思い出していただきたいのは芭蕉は初めに萩に出会った時に、萩を何に例えていたかである。私はこの萩が出会ったのは新潟の象潟の地ではないかと思っている。或いは山形県の鈴木清風に厄介になった時、もうすでに出会っていたか、いづれにしても象潟の地で芭蕉は萩を故事にある絶世の美女西施になぞらえ一句詠んだと思われる。実はこの西施、あまりの雄弁さから当時から、その舌を蛤に譬えられていたのである。このことからも、この句が伝えたいことは、やはり萩との別れではないだろうか。この旅が終われば、いずれ奥の細道は出版され日本中に出回る、その時きっと彼女はこの本を手に取り自分の思いを理解してくれるだろうと考えたのではないだろうか。※注

さてこれで終わってしまってはお叱りを受けるかもしれない。悟りを得たともいわれる芭蕉が記した蕉風の集大成奥の細道がそんな薄っぺらなものなのか。確かにこれでは序文の月日はから始まる文は、いったい何だったのかということになる。私は奥の細道が伊勢で終わっても、何の問題もないと思っている。というのも芭蕉が憧れる西行法師は伊勢の二見が浦で歌を詠んでいるのだ。つまり芭蕉は西行に憧れ奥の細道はその足跡を辿ったのだとすれば、最後に芭蕉が伊勢を訪れたことはむしろ当然のことになる。

因みにその西行法師も漂泊の旅と言いながら、ある時、女郎に一夜の宿を乞うこともあった。結局その女郎に西行は逆に諭されてしまったというのだが、そのことを西行は臆面もなく後世に残している。私はここに西行法師の旅における境地を示しているのだと思っているのだ。ではこの旅とは西行にとって一体なんであったのか、私はこれこそ「もののあわれ」を体感する旅だと思っている。つまりそのことに気づいた松尾芭蕉もそのことに共感し、美しくも切ない「もののあわれ」を体験しようとしたのではないだろうか。私にとっては驚きの結果になったが、このことで私には芭蕉のほとばしるような心の輝きを伝えてくれた作品としてこの文を締めくくりたいと思う。(おわり)

これまで多数のブログや文献を参考にさせて頂いたことを感謝します。

※注 私はこれまで大垣が河川や街道が交わる交通の要所であることが、読者に別れのイメージを印象付けるのだと説明してきた。嬉しいことに、先日偶然にもその思いを強く後押ししてくれる気づきに出会った。その気づきとは大河ドラマ「どうする家康」に登場してきた大垣城で、このことが何故大垣が奥の細道の最終地として選ばれたのかを伝えてくれている。それは大垣が天下分け目の戦いである関ケ原の戦が始まった地だということだ。そう思うと大垣を奥の細道の最終地とした芭蕉の思いは、やはり読者の視線をこの地のもつ別れというイメージに注目させたかったのだということではないだろうか。